어둠은 빛을 시로 만들어주는 캔버스다. 바람이 화창한 햇살을 흩뿌려 주는 계절, 역사의 상흔을 찾아 들어간다. 이 눈부신 계절에 어둡고 긴 터널 같은 시절을 찾아가는 것은 주어진 오늘을 감사하기 위함이다. 부서져 흩어지는 햇살을 받아내는 퍼런 바다. 푸른 물길 아래 깃든 눈물을 닦아내려 섬으로 방향을 튼다. 시린 지난날에 어린 눈물이 멎기를, 그리하여 아픔이 아물기를 바라며 찾아든 곳은 빛과 어둠이 상존하는 섬, 거제도다.

바람의 언덕

바람의 언덕

이순신 장군의 흔적을 찾다

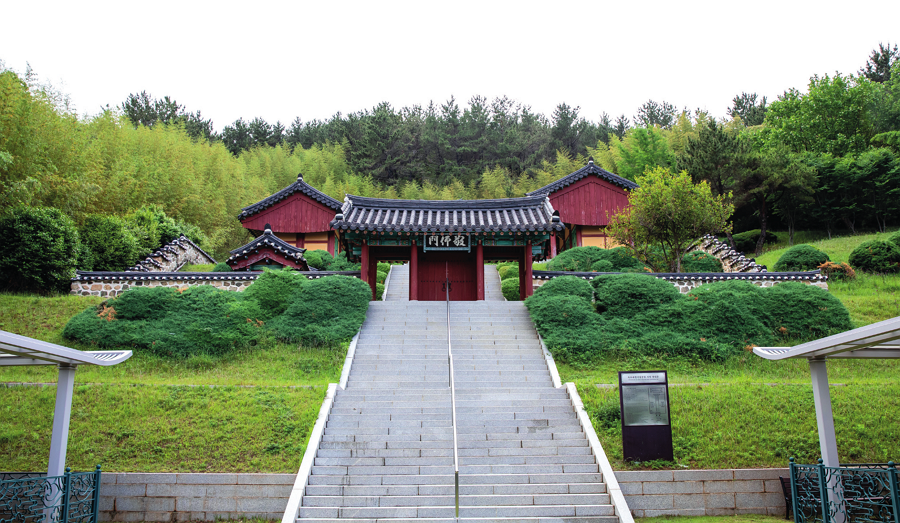

애국심이 최선의 전략이 되어주리라 믿으며 죽기로 싸운 수장, 바다를 읽어낸 탁월한 전략가, 물 위의 날들을 글이라는 이랑으로 남긴 문인. 이순신 장군의 흔적을 찾아 옥포대첩기념공원으로 간다. 13척의 배로 100척이 넘는 왜군의 함대를 물리친 해전에 임하기 전, 이순신 장군은 해류를 읽어내며 승리의 의지를 다졌다. 진인사대천명(盡人事待天命). ‘애국’ 두 자를 가슴에 새기고 임한 사투 끝에 이순신 장군의 함대가 만들어낸 승전보는 역사가 되어 오늘에 이르러 있다.

옥포대첩은 명량해전을 비롯한 여러 대첩을 승리로 이끈 첫 대첩으로 알려져 있다. 왜군 앞에 기를 펴지 못하던 조선 함대가 연이어 승전하게 만든 시발점인 옥포대첩을 기리기 위해 만든 곳이 옥포대첩기념공원이다. 바다에서의 시간이 고스란히 담긴 전시관으로 들어선다. 화살, 총, 배, 초상화로 채워진 전시실을 돌아 나오는 길, 하얀 안개와 함께 바다 내음이 밀려온다. 빛의 장난일까. 전쟁의 시림 때문인 걸까. 안개의 출몰이 잦은 <난중일기> 속으로 들어간 듯 앞이 뽀얗고 뿌옇게 번진다. 기념탑을 찾아가는 길목에서 때죽나무를 만난다. 나무가 부쳐온 하얀 꽃잎이 이순신 장군의 매만짐이 되어 안긴다. 기념탑을 돌아 참배단 앞에서 고개를 숙인다. “가볍게 움직이지 말고 태산같이 정중히 하라.”라는 말이 귀를 두드리고 간다. 옥포루에 선다. 마주 선 등대와 육중한 거중기와 거대한 배로 빚어진 조선소 풍경에서 조류를 읽어낸 탁월한 전술가 이순신 장군을 본다. “조류란 시간에 따라 바뀌며 흐르게 마련이다.”라는 울림에서 위안을 얻는 것은 망망대해에서의 막막한 해전을 치르는 것 같은 시절을 지나고 있기 때문이리라. 효충사에 들러 충무공의 영정을 마주하고 나오는 길목, “얼마를 버텨야 할지는 하늘에 맡길 수밖에 없는 일, 한 시간 정도만 버텨서 조류가 바뀌어준다면 전세를 역전시킬 수 있다.”던 말을 곱씹는다. 해무에 갇힌 듯한 우중충한 날에 볕이 들기를 기원한다.

옥포대첩기념공원

옥포대첩기념공원

사랑의 이야기가 서린 바람의 언덕

바다를 타고 간다. 해변로가 물과 흙의 이야기를 하나로 감돌아들게 한다. 섬을 외떨어진 황량한 땅에 지나지 않게 해 주는 것은 그 속에 길을 다져 나간 이들의 시간이 깃들어 있기 때문이다. 바람의 언덕을 찾아가는 길, 몽돌해수욕장을 지나온다. 둥근 돌이 모래사장을 대신하는 바닷가에 내려 바다 내음을 들이마신다. 잔잔하게 물결치는 수면에서 생동감을 느낀다. 그 아래에서 헤엄치고 있을 생의 생동감을 감지하기 때문일 터. 십여 분을 더 달려 도착한 곳에 바람의 언덕이 있다. 바람이 언덕 위에 자리 잡은 풍차의 손을 맞잡고 춤을 춘다. 바람과 풍차가 빚어내는 춤사위에서 언덕 아래 자리 잡은 무덤 한 구의 사연을 읽어 들인다. 먼저 세상을 떠난 남편이 부인의 꿈에 나타나 ‘바람의 언덕에 묻히게 되리라.’라는 말을 남기고 가고, 부인은 바람의 언덕을 죽음의 터로 맞고. 그 무덤 맞은편에는 남편이 잠들어 있다. 금슬 좋던 부부가 죽어서까지 생전에 못다 한 사랑을 이어가고 있다는 이야기가 서린 바람의 언덕. 풍차를 배경으로 카메라 셔터를 누르는 여객들 가슴에 사랑이라는 빛이 들기를 소망해 본다.

포로수용소유적공원

포로수용소유적공원

전쟁역사의 아픔을 어루만지다

언덕 밑으로 이어지는 바다를 걸어 나와 향한 곳은 포로수용소유적공원이다. 좁은 땅덩이 곳곳에 전쟁의 흔적이 남겨진 나라. 아프고 뼈저린 시간 또한 우리네 역사이기에 회색빛으로 물든 공원을 찾아 들어간다. 6·25 전쟁 발발 이후 대전을 시작으로 인천, 거제에 연이어 포로수용소가 생겼다. 거제포로수용소는 1951년 2월에 문을 열어 17만 3천 명의 포로를 수용했다. 휴전이 협정되자 포로들은 송환되거나 풀려났고 이후 포로수용소는 폐쇄에 들어갔다. 6·25관, 포로수용관, 포로생활관, 탱크 전시관, 대동관 철교 등의 이름을 단 건물들 한 채 한 채를 지나온다. 그 때마다 가슴 무너짐을 마주한다. 구타와 부상이 피부가 되어버린 포로들과 전쟁의 참상. 외면하고 싶은 세월이 말을 건넨다. 이 역시 대한민국의 살이고 뼈라고. 이 아픔을 어루만져 주라고. 이음을 위한 다리가 생존의 끈이 되어 남은 대동관 철교의 잔상을 지우며 모노레일에 오른다. 이낀 낀 돌과 나무와 하늘을 벗 삼아 산을 오르며 숨을 고른다. 뛴 것도 아닌데 숨이 차오르는 것은 우리가 지나온 시간 굽이굽이 치열함이 깃들어 있기 때문일 터. 정상에 올라 바람을 맞으며 거제를 내려다본다. 평화롭기 그지없는 풍경이 선물이 되어 안긴다. 포근한 거제의 손길을 지난 시간에 덧대둔다.

거제식물원

거제식물원

거제에서 만난 국내 최대 식물원

마지막 종착지는 식물원이다. 정글돔으로도 불리는 거제식물원은 7,472장의 유리로 만들어진 한국 최대의 식물원이다. 유리로 만든 둥근 돔에 안겨 턱밑까지 차오른 숨을 뱉어낸다. 온기를 뱉어내고 있는 열대 식물 사이를 걷는다. 따사롭다. 상처에는 새살이 돋기 마련이다. 모난 역사가 흉으로 얼룩지지 않기를 기도하며 이른 곳, 빛의 동굴에서 발을 멈춘다. 빛이 쏟아져 내리는 둥근 천장 아래서 호흡을 고른다. 길고 긴 하루가 별이 되어 가슴에 박힌다. 바다에 어린 눈물이 포말이 되어 눈시울을 채운다. 거칠고 뭉툭한 손을 내민다. 손에 쥔 빛으로 거제가 지나온 시간을 매만진다. 빛이 번져나간다.